Борис Валентинович и теперь живет с семьей в том же Подмосковье. Человек, сполна испытавший коварство Космоса, не раз побывавший на волосок от гибели, дважды Герой Советского Союза — в общем, настоящий мужик, который (что автору этих строк весьма льстит) приходится мне четвероюродным братом…

Вспоминая…

О Борисе Волынове, Николае Островском, Андрее Вышинском и Юрии Демиче

Лев Сидоровский

18 ДЕКАБРЯ

18 ДЕКАБРЯ

НЕ РАЗ — НА ВОЛОСОК ОТ ГИБЕЛИ…

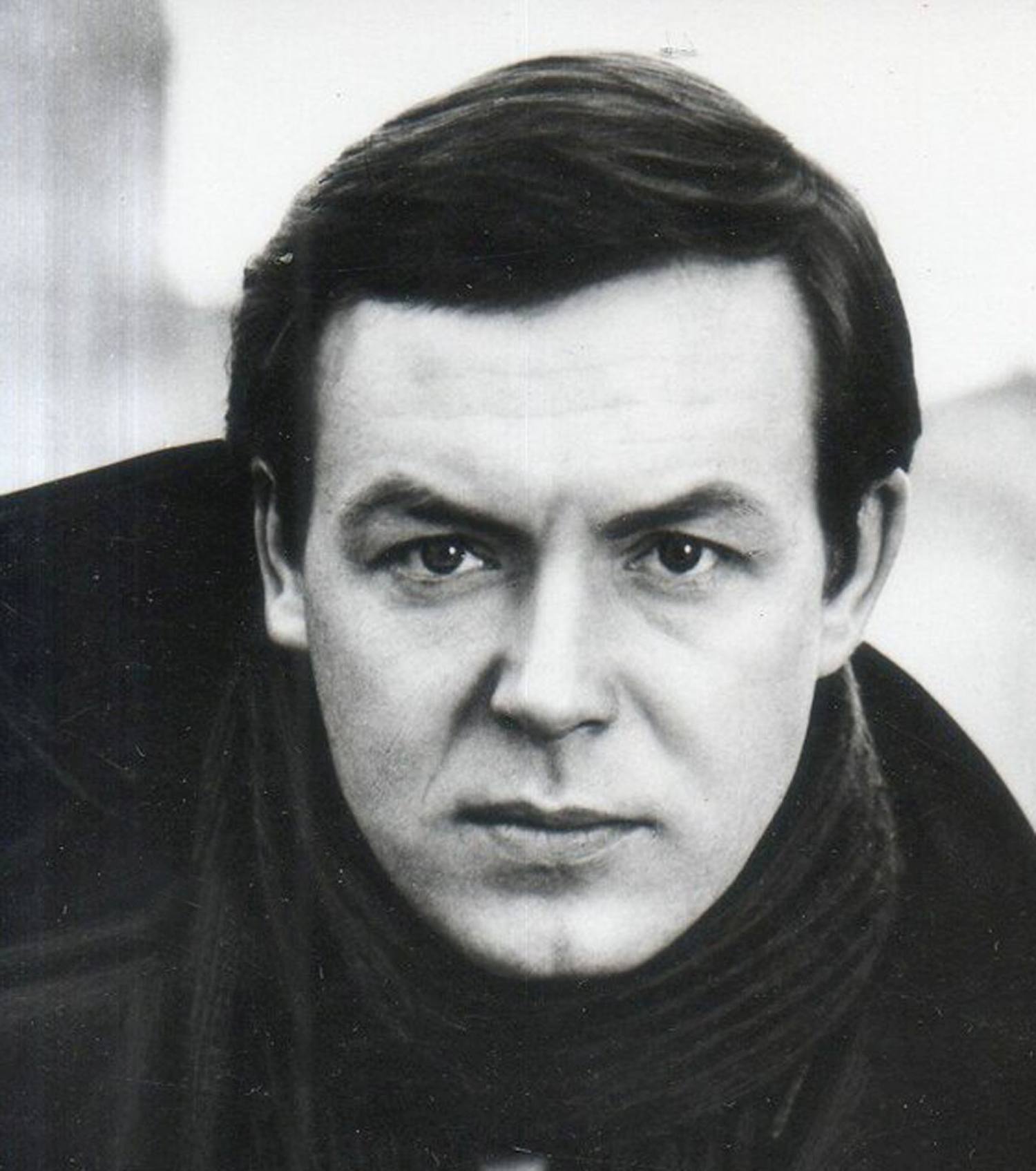

86 лет назад родился дважды Герой Советского Союза,

летчик-космонавт, мой родственник

Борис Валентинович Волынов

ОДНАЖДЫ, в январе 1969-го, часов в шесть утра, меня разбудил телефонный звонок из Иркутска:

— Спишь и не знаешь! — Радостно прокричала на том конце провода мама. — У нас только-только передали по радио, что сегодня в космос полетел твой брат!

В те годы космонавтика была большой редкостью, и каждый полет для всей страны становился огромным событием, а тут еще вдобавок — родственник… Я растерялся:

— Какой брат?

— Четвероюродный, ваши бабушки — двоюродные сестры, Боря Волынов, сын Жени Волыновой, с которой, кстати, мы в нашем роддоме оказались почти одновременно. Так что вы с Борисом — почти ровесники. Женя тогда в мединституте училась, а когда закончила, отправилась по назначению куда-то в Кузбасс…

* * *

ТАК ВПЕРВЫЕ узнал я о Борисе Волынове. Свой космический корабль «Союз-5» в безднах вселенной он (впервые в истории космонавтики!) состыковал с «Союзом-4», управляемым Владимиром Шаталовым, и помог перебраться к «соседу» через открытый космос (опять-таки впервые в мире!) своим пассажирам — Евгению Хрунову и Алексею Елисееву. Спустя трое суток возвратился на Землю. Правда, еще сообщение ТАСС что-то туманно намекнуло насчет «испытания баллистического спуска», но мы и понятия не имели о том, что Волынов был тогда на волосок от гибели… И спустя годы, в 1976-м, его второй космический полет на корабле «Союз-21» вместе с Виталием Жолобовым тоже оказался полным драматизма, хотя по причине цензуры в прессе и об этом опять-таки умалчивалось…

Однако мой замечательный друг — заслуженный летчик-испытатель СССР Марк Лазаревич Галлай, который еще до гагаринского старта наставлял самых первых космонавтов, относительно их дальнейших дел тоже был вполне информирован и однажды настоятельно посоветовал мне познакомиться со своим питомцем Волыновым:

— Это умница, Профессионал с большой буквы, интеллигент с фигурой гимнаста.

Что ж, пришла пора, и однажды, снова посетив Звездный городок, в справедливости такой характеристики убедился вполне…

* * *

ПОСЛЕ Иркутска жили они в шахтерском Прокопьевске, где, наверное, все мальчишки считали, что профессия проходчика, который своими руками добывает из-под земли уголь, — самая почетная. Поэтому мечтали тоже стать шахтерами, которые, кстати, тогда зарабатывали очень большие деньги:

— Наш сосед-горняк в выходные или в праздники выгонял свою «Победу», плотно набивал салон мальчишками и девчонками, и мы катили «за ящичком» в гастроном. Он заходил в отдел: «Доча, дай-ка мне ящичек!». Торжественно выносил ящик водки, ставил его в багажник, и мы возвращались обратно…

Но у Бориса была другая мечта:

— В нашем классе висел плакат с портретом героя-летчика Анатолия Серова. Меня тоже тянуло в авиацию, и, чтобы туда попасть, стал вовсю заниматься спортом — бегал стометровки, жал гири и штангу, особенно увлекся гимнастикой. Тогда очень модна была комбинация «кольца в каче» — вот и я раскачивался на кольцах, а потом делал сальто и приземлялся. Так впервые прикоснулся к воздуху…

Хотя мама (врач-хирург военного госпиталя, она хорошо знала, какие опасности подстерегают летчика) была против, сын своего добился: стал летать на «МиГ-17». Как-то Волынова вызвали к командиру полка, где какой-то незнакомый подполковник, попросив подписать бумагу «о неразглашении», спросил: не желает ли лейтенант освоить более совершенную технику, чтобы — с риском для жизни — на невероятных скоростях достичь невиданных высот? Борис согласился. Потом была медкомиссия длинной в сорок суток: из почти трех с половиной тысяч летчиков истребительной авиации в отряд космонавтов отобрали двадцать человек; из пяти однополчан Волынова годным оказался один он…

* * *

КОГДА в 1969-м, 17 января, «Союз-4» с Шаталовым, Хруновым и Елисеевым благополучно приземлился, Волынов стал готовить к посадке и свой «Союз-5»: сориентировал корабль для схода с орбиты; тормозная установка выдала необходимый импульс; ушел бытовой отсек. Однако спускаемый аппарат от приборного отсека (вместе с двигательной установкой) почему-то не отделился. И гигантская «птица» с распростертыми «крыльями» (солнечными батареями) устремилась к Земле. Все попытки космонавта стабилизировать ее в нужном положении оказались тщетными:

— Контролируя происходящее по приборам и иллюминаторам, я одновременно вел репортаж на магнитофон. Чуть больше года назад при подобном спуске не стало Володи Комарова, и я вполне осознавал: ситуация сложна настолько, что выхода из нее нет… До столкновения с Землей оставалось полчаса. Понимая, что всё кончится пожаром, сунул листочки с записями в середину бортжурнала и плотно перевязал его бечевкой: ведь в таком виде книги обгорают только по углам. Да, мне надо было непременно донести полученную информацию до тех, кто полетит следом, а во что в подобной ситуации космонавт превращается, после гибели Володи Комарова представлял отчетливо… Вдруг на девяностокилометровой высоте — взрыв! Почему? Да потому, что во время падения жутко разогрелся приборный отсек. К счастью, спускаемый аппарат при этом не разрушился, и его от приборного отсека (а заодно — от двигателя и солнечных батарей) наконец-то отбросило. Но, увы, — закрутился и спускаться, как положено, не желал, что тоже грозило гибелью… Дико вращаясь вместе с капсулой (голова-ноги, голова-ноги), я видел в иллюминаторах розовые жгуты раскаленного газа, кабину заполнил едкий дым (резиновая герметика люка корабля стала пеплом), перегрузки выросли в девять раз… Наконец сработала парашютная система, но вращение всё равно не прекратилось: стропы то закручивались, то раскручивались… В общем, долбануло о Землю крепко: ударом, который пришёлся на плечи и затылок, мне переломило корни зубов верхней челюсти…

Открыв люк, он увидел, что жаропрочная сталь превратилась в пену, которая резала, как бритва. Чтобы не пораниться, выбрался с трудом, а там — заснеженная степь, минус тридцать восемь градусов… На нём же — лишь полётный костюм и кожаные тапочки (тогда летали без скафандров)… Наконец появились спасатели, рассказали самый свежий анекдот — о полете Шаталова, Волынова, Хрунова и Елисеева: «ПоШАТАЛись по космосу, поВОЛЫНили, ни ХРУНа не сделали и ЕЛИСЕли»… Ничего себе «ни хруна»: первая в мире стыковка на орбите, первый переход с корабля на корабль через открытый космос, «первый баллистический спуск» — как издевательски-уклончиво ту сверхкритическую ситуацию назвал ТАСС…

* * *

ПОТОМ врачи единодушно заявили, что после такого спуска Волынов в небо — ни в кабине военного «МиГа», ни даже просто в салоне обычного пассажирского «Ту» — больше уж не поднимется. А психологи добавили, что, несмотря на то, что остался жив, теперь и сам к самолету не подойдёт, ибо еще ни один человек на Земле через такой психологический барьер не перешагивал…

— Да, меня, по сути, списали… Каманин спросил: «Чем хочешь теперь заниматься?». Я: «Только испытательной работой». Он выгнал меня из кабинета. И так — четыре дня подряд. На пятый день: «Не передумал?» — «Нет». — «Ну, ладно. Назначаю командиром отряда слушателей, будущих космонавтов»… Как раз тогда к нам пришли Береговой, Джанибеков, Попов, Романенко, другие…

Он преуспел в этом деле настолько, что скоро стал заместителем командира всего отряда космонавтов. А потом — и командиром. Причем, наставляя других, вопреки предписанию врачей усиленно тренировался и сам. Все знали: после списания добиться допуска к полётам невозможно. А он добился. Да, летом 1976-го на корабле «Союз-21» в качестве командира вместе с бортинженером Виталием Жолобовым отправился на станцию «Салют-5». Но и здесь Волынова снова поджидали «форс-мажорные» обстоятельства…

* * *

РАССЧИТАННЫЙ на шестьдесят суток, полный различных экспериментов полет проходил строго по плану. И вот наступили сорок вторые сутки…

— Мы тогда находились над темной стороной Земли. Вдруг взвыла сирена аварийной ситуации: свет погас, все приборы и механизмы отключились, перестала действовать и система регенерации кислорода. В общем, привычный шум работающего оборудования исчез, темнота кромешная плюс невесомость: где верх, низ? Полное отсутствие ориентировки! Что произошло? Что делать?.. Я сказал Виталию: «Двигайся за мной». На ощупь добрались до центрального пульта, выключили сирену и впервые ощутили «тишину космоса». Впечатление не для слабонервных!.. Шифром передали об аварии на Землю… Двусторонней связи в то время не было, и Земля ничем помочь не могла. Чтобы сориентировать «Салют-5», Виталий, когда мы вышли из тени, проплыл в «Союз-21» и оттуда, глядя в оптический прибор, по внутренней связи сообщал мне о пространственном расположении станции относительно Земли, а я, находясь у пульта управления, эту информацию анализировал и двигателями поворачивал многотонную массу. Наконец, спустя один час сорок минут всё пришло в норму…

Однако у Жолобова от этого стресса скоро начались страшные головные боли, не снимаемые никаким лекарством. Кроме того, он потерял сон, аппетит, силы и работать больше не мог. В такой нештатной ситуации Волынову, кроме исполнения своих основных обязанностей, еще пришлось стать и врачом, и бортинженером. Учитывая происшедшее, Госкомиссия на пятидесятые сутки (тянуть дальше было просто опасно) решила их полет прекратить.

Но и тут случилось непредвиденное: корабль и станция расстыковываться не пожелали. К счастью, на следующем витке получилось. Садились в казахстанской степи 24 августа, ночью. Выбравшись из люка, Волынов сразу ощутил запах трав — аромат необыкновенный! Его позвал Жолобов: «Борис, помоги!» Из темноты капсулы посыпались искры: Виталий там за что-то зацепился скафандром, разбил лампочку… Борис вызволил друга, они легли на Землю и высоко-высоко в небе увидели звезды…

* * *

ПРОСЛУЖИВ в отряде космонавтов тридцать лет (тоже мировой рекорд!), так и не списанный по состоянию здоровья («Просто я решил, что в этом возрасте уже хватит дергать льва за хвост»), всё такой же улыбчивый, стройный, но уже — седоголовый, Борис Валентинович и теперь живет с семьей в том же Подмосковье. Человек, сполна испытавший коварство Космоса, не раз побывавший на волосок от гибели, дважды Герой Советского Союза — в общем, настоящий мужик, который (что автору этих строк весьма льстит) приходится мне четвероюродным братом…

* * *

22 ДЕКАБРЯ

«ХОТЬ ОДИН ШАНС…»

84 года назад умер Николай Островский

(29 сентября 1904–22 декабря 1936)

СЕГОДНЯ, дорогой читатель, когда круто пересматриваются ценности советской поры и книга «Как закалялась сталь» молодым нашим современникам по сути незнакома, к ее герою — Павке Корчагину, конечно, можно относиться по-разному. Но, согласись, все-таки нельзя не уважать самого ее автора, создавшего яркий символ той эпохи. Ну, вспомни: в двадцать четыре года Николай Островский после тяжелой «нелепой» болезни (а разве может быть иной болезнь в таком возрасте?) потерял возможность двигаться, да еще полностью ослеп…

* * *

ОДНАЖДЫ я пришел в ту комнату, где он провел последние, самые трудные свои дни. Она и сейчас перед моими глазами — удлинённая, с большим окном-дверью на балкон. Тяжелая зеленая штора: яркий дневной свет не должен был раздражать больные глаза, а шум с улицы — мешать работать. Слева — кровать, на кровати — палочка, конец которой обмотан салфеткой. Эта палочка заменяла скованные болезнью руки: при ее помощи он мог вытереть лицо, поправить волосы… У кровати — электрические звонки, чтобы можно было вызвать из соседней комнаты близких или секретарей… У изголовья — отводная трубка телефона. Лампа-бра прикрыта плотной тканью… На углу письменного стола — радиоприемник, на стене — репродуктор: они несли сюда из эфира известия о жизни Родины, всей Земли. Большая карта Испании, на которой, по его указанию, красными и черными флажками в дни борьбы испанского народа с фашизмом обозначалось продвижение сражающихся сторон… У стены — пианино: он не мог без музыки. В шкафу и на полке дивана — книги… Здесь он напряженно трудился — в гимнастерке, украшенной орденом Ленина, с ромбом бригадного комиссара в алых петлицах…

* * *

ПОТОМ я, сразу за порогом, пересек нынешнюю Тверскую, а тогда — улицу Горького, и в доме напротив оказался в гостях у его вдовы, Раисы Порфирьевны, которая рассказала:

— За одну ночь Коля продиктовал всю последнюю главу «Рождённых бурей». С шести вечера до четырех утра, без перерыва! Я была потрясена, руки совершенно затекли — Коля диктовал так, что еле поспевала…

О многом поведала мне тогда Раиса Порфирьевна… Как встретилась летом двадцать шестого со славным человеком, за плечами которого была уже такая судьба…

Комсомольский билет получил в июне девятнадцатого, а в августе — на фронт. Да, в пятнадцать лет стал кавалерийским разведчиком. Бригада Котовского, Первая Конная — недаром потом так любил песню: «Мы — красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ…» В бою под Львовом — сразу два тяжелых ранения… Осенью двадцать первого прокладывал узкоколейку от Киева до станции Боярка. Комсомольцы были полуголодны, полураздеты — под дождем, под снегом. Бригада, которую возглавлял Островский, опередила всех. Но бригадира свалил тиф… И снова вырвался из лап смерти. Однако вплотную подступила болезнь еще более жестокая… А он всё равно — «вперёд, на линию огня!» Несмотря на боли в суставах, осенью на Днепре, в ледяной воде, спасал сплавной лес. Врачебная комиссия вынесла приговор: инвалид первой группы, а он отказался от пенсии и рванул в пограничный район, чтобы возглавить комсомольский райком… Показал Рае при встрече один из тогдашних своих снимков: суровый взгляд, на поясе браунинг — в те дни пришлось гоняться по окрестным лесам за бандами…

***

А ПРО фотокарточку красивого юноши, которая в рамке висела на стене, Раиса Петровна рассказала мне вот что…

Тогда, летом двадцать шестого, ее мама, Любовь Ивановна Мацюк, получила конверт из Шепетовки. Писала подруга детства: «Коля болен, лечится в Крыму, врачи рекомендуют закрепить лечение, пожить на юге…» И далее Ольга Осиповна осторожно спрашивала: нельзя ли, чтобы Коля поселился у них, под Новороссийском? Ответ в Шепетовку не заставил себя ждать: «Конечно, пусть приезжает, не раздумывая». Вскоре — весточка от Николая: «Посылаю вам свою фотографию. Давайте познакомимся заочно, чтобы потом, при встрече, на знакомство времени не терять». Глянула Рая на снимок: пышные, тёмные волосы, большие глаза… Да, тогда болезнь его молодого лица еще не коснулась…

Встретились в июне. Раиса Порфирьевна:

— До этого жила я уныло, и вдруг появляется такой человек! Ум, цельность, энергия — всё это, конечно, в нём очень привлекало… Слушала его рассказы — о гражданской войне, о борьбе с разрухой, о комсомольцах — и самой хотелось действовать так же. Видела, как не расстается с книжками, — и становилось стыдно за дни, убитые впустую… А наблюдать за ним возможности у меня было предостаточно, ведь Коля жил в моей комнате, которую перегородили шкафом, а кровать поставили ближе к печке, время то близилось к осени…

Николай еще пытался ходить не на костылях, а с палочкой (эту палочку я видел там, в музее-квартире: длинная, согнутая — так тяжело опирался на нее всем телом). И хоть передвигаться было очень мучительно, каждое утро спешил в библиотеку. Снова и снова раскрывал страницы Толстого, Горького, Фурманова, Маяковского… Внешне — для окружающих — он был энергичен, улыбчив, но в эти же дни написал друзьям: «Итак, я теряю подвижность всех суставов, которые еще недавно подчинялись. Полное окостенение… Стал суровым, и грусть у меня, к сожалению, частый гость…»

Однажды, уже за полночь, Рая ждала Николая с партсобрания. Тревожилась, потому что знала, как тяжело ему добираться издалека, тем более что к дому вела дорога, покрытая щебнем, где костыли разъезжались. Вышла навстречу. Вот и Николай — усталый, измученный… Не только физические страданья одолевали его тогда. Помнишь, дорогой читатель, в романе Корчагин на морском берегу решает: жить или не жить? И завершается это трудное размышление словами: «Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной».

Так вот, эти мысли, эти слова — как раз из той ночи.

Раиса Порфирьевна:

— Да, тогда Николай решал: стоит ли жить? Конечно, обо всём этом узнала я уже потом, а в ту ночь только видела подавленного человека и инстинктивно к нему бросилась. Я уже чувствовала, что этот человек мне бесконечно дорог. В ноябре поженились… В общем, история Таи и Павла в романе — их дружбы, их любви — повторяет то, что счастливо случилось у нас…

***

БОЛЕЗНЬ навсегда приковала к постели, а он назло всем недугам поступил в заочный Коммунистический университет имени Свердлова. Я видел под стеклом его «Особое расписание дня» той поры: «чтение художественной литературы», «писание писем», «политзанятия с Раей», «политзанятия с собой»… В графу «потерянное время» входили завтраки, обеды, ужины, отдых без книг… Осенью двадцать седьмого года появилась еще одна графа — «писание».

* * *

ДЕВЯТЬ месяцев работы над повестью о бригаде Котовского закончились трагически: бандероль с рукописью пропала. Затем удар пострашнее: полная слепота… Очередная операция, девятая по счету, не принесла никакого облегчения.

И тогда он сказал жене: «Придётся начать штурм».

Я видел одну из самых первых страниц рукописи романа: строка сливается со строкой, буква — с буквой. Разобрать что-либо трудно… Наконец бессонной ночью придумал приспособление из картона — трафарет, несколько облегчивший изнурительную работу. Двадцать, тридцать страниц за ночь — это уже результат! Но острая боль в суставах рук мешала движению карандаша. Пришлось диктовать…

И вышла книга: на обложке — зеленая веточка, которую бережно прикрывает красноармейский штык. И название — «Как закалялась стать». Известно: сталь закаляется при сильном огне, а потом — резком охлаждении. Так же — в борьбе, в победах, в поражениях — закалялся и характер Николая Островского… Изучив пальцами, на ощупь, выпуклый рисунок на обложке, он открыл титульный лист и написал: «Рае Островской — в память дней, когда рождалась дружба. Моей подруге, жене дарю мою книгу».

* * *

УДИВИТЕЛЬНЫЙ факт: каждое мгновение борясь с жестоким недугом («У меня как будто тысяча зубов болит по всему телу»), он в то же самое время находил в себе силы еще и поддерживать других. Писал Рае: «Прошу тебя заняться музыкой. Найди учительницу и проверни это дело быстро…» (Незадолго до кончины подарил Рае пианино. Старинный инструмент фирмы «Розенкранц» до последних дней скрашивал ее вечера). В другой раз тоже в письме наставлял: «Как обстоят дела с учебой? Это самое главное из всего. Все остальное — мелочь…» Рая выполнила и этот его завет…

* * *

КНИГА про Павку Корчагина имела оглушительный успех. Вместе с орденом Ленина и званием бригадного комиссара правительство подарило ему домик в Сочи и столичную квартиру в Мёртвом переулке (который, впрочем, тут же переименовали в переулок Николая Островского). Там и диктовал второй свой роман — «Рождённые бурей».

Михаил Кольцов написал о нем в «Правде»:

«Николай Островский лежит на спине, плашмя, абсолютно неподвижно. Одеяло обёрнуто вокруг длинного, тонкого, прямого столба его тела, как постоянный, не снимаемый футляр. Мумия. Но в мумии что-то живет. Да. Тонкие кисти рук — только кисти — чуть-чуть шевелятся. Они влажны при пожатии… Живёт и лицо. Страдания подсушили его черты, стёрли краски, заострили углы… Голос спокоен, хотя и тих, только изредка дрожит от утомления…»

Однако эта «мумия», а вернее — сверх мужественный человек почти круглые сутки подряд диктовал роман про «рождённых бурей»… И, наконец, в декабре 1936-го, из только что предоставленной ему квартиры на Тверской, 14, в самом последнем своем письме — в Сочи, к «милой матушке», сообщил:

«… Данное мной Центральному Комитету комсомола слово — закончить книгу к 15 декабря — я выполнил… Зимние месяцы пройдут скоро, и вместе с весной я опять вернусь к тебе…»

* * *

ВПЕРВЫЕ слово не сдержал. Не вернулся. Через неделю Николая Алексеевича не стало. Это случилось восемьдесят четыре года назад, двадцать второго декабря. На его похоронах каждому подарили книгу «Рождённые бурей», первые экземпляры которой покинули типографию как раз в то утро…

Когда-то Николай писал другу:

«Если бы в основу моего существа не был заложен так прочно закон борьбы до последней возможности, то я давно бы себя расстрелял… Только мы, так безумно любящие жизнь, не можем уйти, пока не останется хоть один шанс…»

Да, прежде чем в тридцать два года уйти из жизни, он использовал все шансы. Все — до последнего.

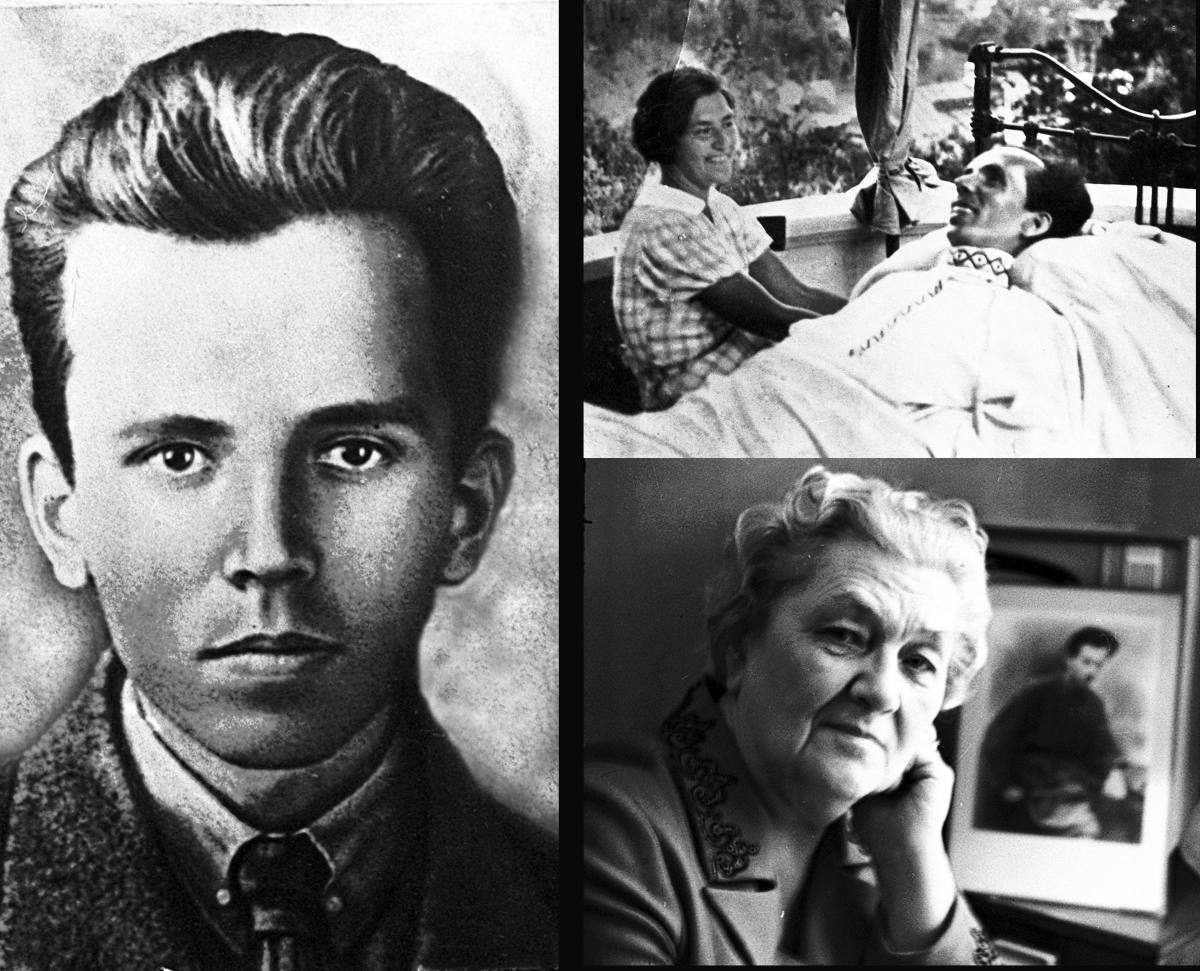

Николай и Рая в Сочи, 1936-й.

Раиса Порфирьевна — какой я её запечатлел в 1979-м.

Фото Льва СИДОРОВСКОГО

* * *

23 ДЕКАБРЯ

«РАССТРЕЛЯТЬ, КАК ПОГАНЫХ ПСОВ!..»

137 лет назад родился

палач от правосудия Андрей Вышинский

ОБЫЧНО, дорогой читатель, я стараюсь вести разговор о людях, чья жизнь достойна восхищения, общение с которыми обогащает душу. Однако дата, обозначенная в календаре на сей раз, заставляет обратиться к совсем иному персонажу — к знаменитому прокурору «больших процессов» 30-х годов, без преувеличения — палачу, чьи руки по локоть в крови. Противно? Конечно. Но что делать: историю своего отечества надо знать…

* * *

РОДИЛСЯ он в 1883-м, 10 декабря (по старому стилю), под небом Одессы, у вроде бы вполне благопристойных родителей: отец, выходец из старинного польского шляхетского рода, родственник кардинала Стефана Вышинского, был провизором, мать — учительницей музыки. Когда сыну исполнилось пять лет, семья переехала в Баку: отец стал работать в Кавказском товариществе торговли аптекарскими товарами, сын учился в 1-й мужской классической гимназии. Там вдобавок к русскому (который — от мамы) и польскому (от отца) хорошо усвоил французский, а также — английский и немецкий.

В 1901-м поступил на юридический факультет Киевского университета, однако спустя год за участие в студенческих «беспорядках» был исключен. Вернулся в Баку. В 1904-м примкнул к меньшевистской организации РСДРП. За участие в революционных событиях 1905-го оказался в Баиловской тюрьме, где познакомился с Иосифом Джугашвили. Вот откуда их дружба…

В 1913-м наконец закончил университет и был оставлен на кафедре для подготовки к профессорскому званию, но вскоре отстранен администрацией — как «политически неблагонадежный». Снова оказался в Баку. В частной гимназии преподавал русскую литературу и латынь. Занимался адвокатской практикой, ведя гражданские дела нефтепромышленников.

Затем — Москва: там, в 1915-м стал помощником присяжного поверенного — знаменитого адвоката Малянтовича. (Весьма характерная деталь. Через два десятка лет Малянтович будет приговорен к расстрелу. Больному, измученному старику придется ждать в камере смерти, а отчаянные письма его обезумевшей от горя жены к «милейшему Андрею Януарьевичу» останутся без ответа).

В 1917-м, после Февральской революции, Вышинский в должности комиссара милиции Якиманского района Москвы по распоряжению Временного правительства разыскивал Ленина и Зиновьева, дабы обоих арестовать. Всю Гражданскую войну выжидал, кто победит, до 1920-го всё раздумывал — признавать советскую власть или нет. Только когда ситуация прояснилась окончательно, вышел из меньшевистской партии и вступил в РКП (б).

В голодные годы, до 1923-го, работал «поближе к еде»: в Московской продовольственной управе и Наркомпроде — начальником управления распределения. Умный, образованный, не сдерживаемый никакими нравственными соображениями, он не только осуществлял, но и теоретически обосновывал правильность замены купли-продажи системой «распределения»: «Мы переходим от принципа уравнительного распределения к принципу классового распределения». Обладая феноменальной работоспособностью и прекрасным здоровьем, еще успевал преподавать в Московском университете, а в Институте народного хозяйства имени Плеханова, на экономическом факультете, занимать должность декана. С 1923-го в течение двух лет был прокурором Верховного суда и одновременно — профессором МГУ, с 1925-го до 1928-го — там же ректором.

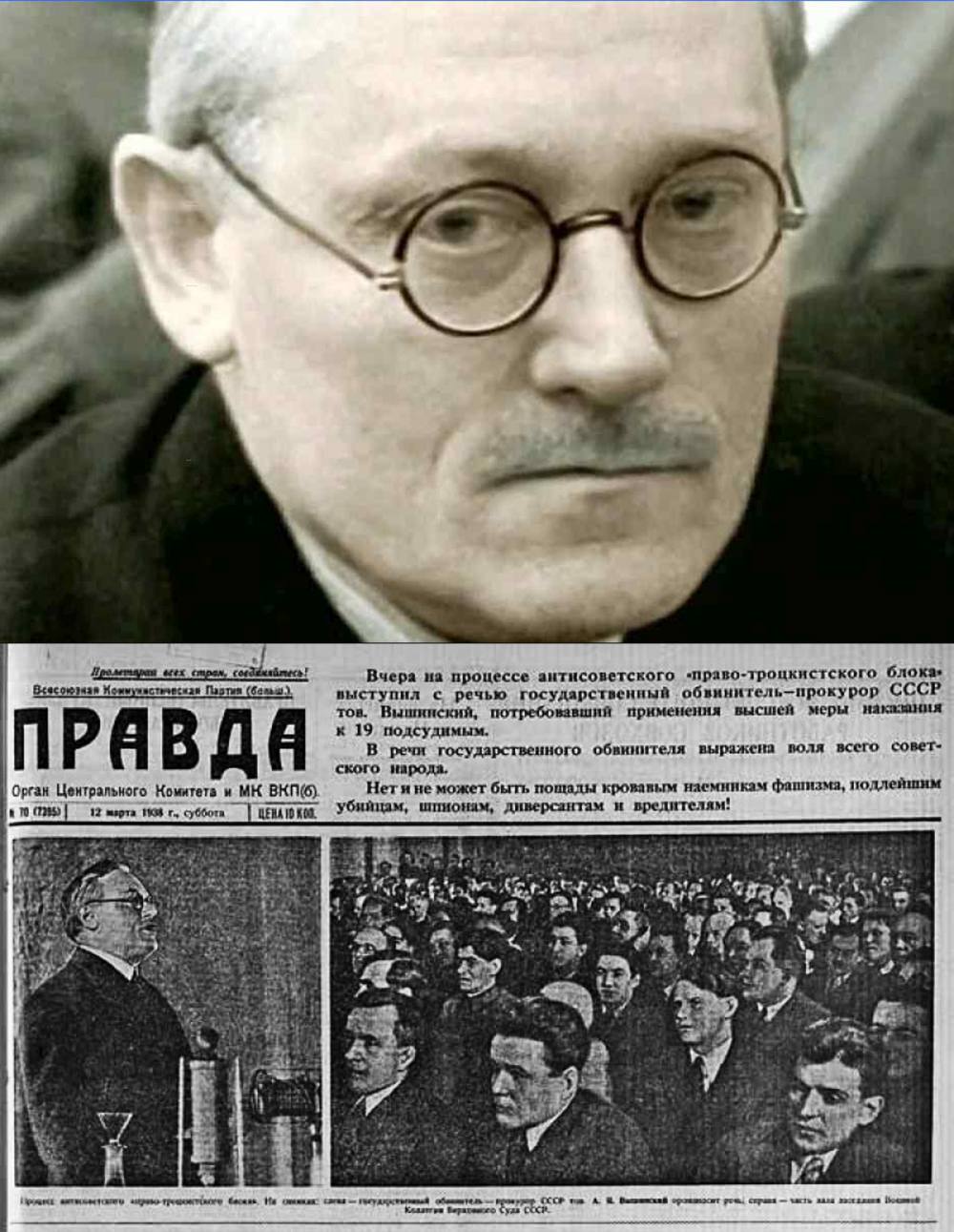

И вот с 1931-го он — прокурор РСФСР. С 1935-го — прокурор СССР. Без участия Вышинского не проходил ни один тогдашний громкий судебный процесс по сфальсифицированным обвинениям — и «Шахтинский» в 1928-м, и «Промпартии» в 1930-м. Но особенно ярко проявил себя с 1936-го по 1938-й, на «больших» политических процессах, где, обосновывая свое кредо («признание обвиняемого — царица доказательств»), оправдывавшее произвол и варварские методы следствия, иезуитскую форму судебного заседания, палаческую грубость по отношению к обвиняемым (каждого из которых генеральный прокурор называл — «взбесившийся пес», «вонючая падаль», «жалкий поддонок» и далее в том же духе), Вышинский доказал полнейшую преданность сталинскому режиму.

* * *

ПОВТОРЮ: он был очень образован. И этой образованностью в своих погромных речах обожал бравировать. Ну вот, например, в январе 1937-го, на процессе «антисоветского параллельного троцкистского центра», когда судили Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и других, витийствовал:

— С этой шайкой убийц, поджигателей и бандитов может сравниться лишь средневековая каморра, объединявшая итальянских вельмож, босяков и уголовных бандитов…

Или в марте 1938-го, на процессе «антисоветского правотроцкистского блока»:

— Известны из истории, например, из Тацита, такие случаи, как убийство Сеяна таким ядом, что, казалось, будто Сеян умер от обыкновенной болезни. В этом и заключается искусство преступления. Известно, как Филипп II весьма широко пользовался для отравления ядом, который был им назван «Requiescat in pace» (пусть почиет в мире). Известно, что Иоанн Кастильский был отравлен при помощи отравленной обуви. Известно, наконец, что папа Климент II был убит при помощи дыма от отравленной свечи…

Там же, как всегда упоенно актерствуя, генеральный прокурор, демонстрировал, и что в литературе весьма сведущ:

— Повадки у Бухарина точь-в-точь как у Василия Ивановича Шуйского, как изображает его нам знаменитый писатель Островский:

Василий свет Иванович,

Что ни начни, всё свято у него!

Заведомо мошенничать сберётся

Иль видимую пакость норовит,

А сам, гляди, вздыхает с постной рожей

И говорит: «Святое дело, братцы!..»

Однако куда больше Вышинский пользовался откровенной бранью. Как опытный прокурор он не мог не осознавать, что подсудимые невиновны, поскольку их признания не подтверждены никакими объективными доказательствами вины. И, откровенно наплевав на «буржуазную презумпцию невиновности», эти несуществующие доказательства заменял виртуозной руганью. Оскорбить и унизить — прежде чем физически уничтожить — таков был его метод. Вот характерная выдержка из его речи:

— Шпион и убийца орудует философией, как толчёным стеклом, чтобы запорошить своей жертве глаза, перед тем как размозжить ей голову разбойничьим кистенем... Бухарин, эта проклятая помесь лисы и свиньи…

А вот другая характерная выдержка из прокурорской речи:

— Во все советские учреждения и организации проникло много врагов и шпионов. Они замаскировались под советских служащих, рабочих, крестьян, ведут жестокую и коварную борьбу против советского народного хозяйства, против советского государства…

Впрочем, тут формально Вышинский был прав: профессия шпиона в СССР стала самой массовой. По данным НКВД, за три года — с 1934-го до 1937-й — число арестованных за шпионаж выросло в тридцать пять раз. Людей, оказавшихся вдруг «троцкистами», за этот же срок обнаружили в шестьдесят раз больше; а участников так называемых «буржуазно-националистических группировок» — аж в пятьсот раз! И, естественно, генеральному прокурору всю эту «зловонную кучу» многочисленных «выродков» и «перерожденцев», «взбесившихся псов капитализма» и «презренных авантюристов», «проклятых гадов» и «человеческих отбросов», то есть всё это «троцкистско-зиновьевское и бухаринское охвостье», надо как-то наказать. Вот заключительные слова еще из одной речи Вышинского:

— Вся наша страна, от малого до старого, ждет и требует одного: изменников и шпионов, продавших врагу нашу Родину, расстрелять, как поганых псов!

И люди великой страны на многочисленных митингах — на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в научных институтах и театральных коллективах — исступленно подхватывали: «Расстрелять, как поганых псов!» А великий акын Джамбул (или кто за него?) всё это мигом переложил на стихи:

Попались в капканы кровавые псы,

Что волка лютей и хитрее лисы.

Скорей эту чёрную сволочь казнить

И чумные трупы, как падаль, зарыть!..

* * *

ЕЩЕ ОДИН красноречивый факт. Дача у Вышинского была на Николиной Горе. Однажды он заглянул к соседу Серебрякову: «Ах, до чего же у вас, Леонид Петрович, дивный участок!» Вскоре Серебрякова арестовали. В газетах появилось сообщение о том, что Вышинский приступает к изучению материалов по обвинению Серебрякова, Сокольникова, Радека и других в антисоветской деятельности. И той же датой помечен архивный документ — заявление Андрея Януарьевича в правление дачного кооператива «Николина Гора»: «Прошу передать мне дачу № 14, принадлежавшую изобличенному ныне врагу народа Серебрякову». С 23-го по 30-е января 1937-го шел процесс «Антисоветского параллельного троцкистского центра» — и всё это время ускоренными темпами двигалось переоформление дачных бумаг. К моменту вынесения приговора — «Расстрел!» — дача семье Серебрякова уже не принадлежала. Более того, ярый борец за социалистическую мораль и законность Вышинский попросил зачесть ему тот денежный пай — в 17 тысяч рублей, который Серебряков когда-то при вступлении в кооператив внес. Омерзительную просьбу удовлетворили. В общем, генеральный прокурор не только занял дом человека, которого убил, но еще и на его деньги наложил лапу…

* * *

ПЕРЕВОДЧИК Сталина Бережков вспоминал:

«Вышинский был известен своей грубостью с подчиненными, способностью наводить страх на окружающих. Но перед высшим начальством держался подобострастно, угодливо. Когда же его вызывали Сталин и Молотов, входил к ним, пригнувшись, как-то бочком, с заискивающей ухмылкой, топорщившей его рыжеватые усики…»

Что ж, за такую преданность Иосиф Виссарионович с Андреем Януарьевичем (которого втихую люди называли Андреем Ягуаровичем) расплатился сполна: Сталинской премией первой степени, званием академика и постом заместителя Председателя СНК СССР. Ну а после войны вождь сделал Вышинского министром иностранных дел СССР — дабы тот обличал «подлых поджигателей новой войны» как можно яростней.

Вслед за смертью тирана его верного раба направили в почетную ссылку — постоянным представителем СССР при ООН. Там, в Нью-Йорке, 22 ноября 1954 года от сердечного приступа Андрей Януарьевич, как говорится, отдал концы. А потом — своим прахом опоганил Кремлевскую стену. Впрочем — не он первый, не он последний…

* * *

24 ДЕКАБРЯ

ВСЯ ЖИЗНЬ —

НА ОБНАЖЕННОМ НЕРВЕ…

30 лет назад скончался Юрий Демич

(8 августа 1948 — 24 декабря 1990)

РОДИЛСЯ Юра на Колыме, где с тридцать седьмого по пятьдесят седьмой отбывал свой срок его отец, прекрасный актер Александр Иванович Демич. По доносу другого артиста, парторга, взяли Александра Ивановича в Москве прямо из Ермоловского театра, и первые восемь лет провел он в магаданских рудниках. Потом, уже в лагере, встретил актрису того же Ермоловского, которая отказалась подписать донос коллеги-парторга на Александра Ивановича и за это поплатилась… В 1948-м у них появился сын…

Когда мы познакомились, Юре было тридцать два, а его актерский стаж составлял уже пятнадцать лет. Не знаю, есть ли еще в каком другом театре страны подобный феномен, лично я не встречал никогда. И хотя отлично понимаю, что на основании этих двух цифр слишком категорические выводы делать не стоит, но согласитесь: взятые сами по себе, они ведь тоже свидетельствовали тогда о многом, в частности — об исключительно напряженном жизненном ритме, который Юрий Демич определил для себя раз и навсегда еще в юности (это уже было на Волге, в Куйбышеве, который теперь, слава Богу, снова зовется Самарой). В той самой юности, что, по убеждению немалого, увы, еще числа шестнадцатилетних, а заодно — и их родителей, должна быть бездумной, беззаботной и вообще «розовой»…

Спустя годы, работая над Гамлетом, он постарался донести до зрителя прежде всего такую мысль: молодой человек должен уметь сказать «да» и «нет» в ситуации, которая требует только однозначного ответа. И еще хотелось артисту, чтобы зритель понял: стыдно свою нерешительность в подобной ситуации оправдывать «юностью», поскольку юность — это именно та ступень жизни, когда человек окончательно формирует свой характер, свою принципиальность и способность смело отвечать на вопросы времени. Во всяком случае, сам он в ту пору старался жить только так…

* * *

ДА, НАЧАЛОСЬ все именно с того, что Юрий сумел принять решение. Школа, где он учился, была «с уклоном»: после окончания одиннадцатого класса одним из них предстояло стать авторемонтниками, другим — программистами. Демичу выпадал второй путь, и вполне вероятно, что из него бы получился в результате вполне приличный специалист, однако, добросовестно отсидев девять школьных лет, Юрий понял, что еще два года на пути «в программисты» станут откровенной кражей времени и у себя, и у других. И, чтобы не терять это время понапрасну, он однажды сказал отцу, что хочет поступить в училище при театре, и, если можно, сразу на второй курс. Относительно «сразу второго курса» — это был первый и последний случай, когда сын решил воспользоваться авторитетом отца. Дело в том, что Александр Иванович Демич, как я уже говорил выше, человек трудной и светлой судьбы, который достойно нес звание Народного артиста, играл в этом же театре и преподавал в этом же училище. В смысле выбора профессии он на сына никогда не «давил», правда, помогал готовить отрывки из «Теркина» для школьных вечеров, приучая при этом читать не столько «звонко» (увы, есть такой штамп в художественной самодеятельности — читать непременно «звонким» голосом), сколько — понимая глубинный смысл того, про что читаешь. Так вот, повторяю, «в артисты» отец сына отнюдь не тянул, но Юрий в театре бывал часто и, самое главное, видел, как отец работает дома, какой это порой, оказывается, изнурительный, просто адский труд. И, еще не полюбив эту таинственную и заманчивую актерскую профессию, Юрий уже ее очень уважал.

Полюбил он ее — через боль — гораздо позднее. Потому что, сдав экстерном экзамены за первый курс и занимаясь параллельно — в студии и в вечерней школе, он должен был каждодневно доказывать свое право на сцену. Доказывать прежде всего своим же сокурсникам, которые были старше и, случалось, бросали в адрес Юры реплики насчет того, что, мол, попал сюда «по блату»… В ответ он работал по двадцать четыре часа в сутки, и вот, наверное, через эту боль, через эту обиду, через эту хорошую злость («Я имею право занимать здесь место!») и родилась любовь к профессии.

* * *

ОН ЖИЛ уже на том нерве, в том ритме, какой выбрал для себя единственно возможным. Семь сезонов на куйбышевской сцене, почти сорок ролей — и каких ролей! Не только розовские «мальчики», не только герои Эдуардо де Филиппо, Арбузова, Рощина, но и — царевич Федор, Глумов, Жадов, Гамлет, наконец… Когда в 1970-м их театр, который великолепно возглавлял Петр Львович Монастырский, гастролировал на берегах Невы, младшего Демича ленинградцы заметили сразу. Тогда мы познакомились, и я впервые о нём написал. Спектакли куйбышевцев проходили на сцене БДТ, и Юрий, буквально благоговевший перед этим коллективом, даже на мгновение не мог себе вообразить, что спустя три года Георгий Александрович Товстоногов предложит ему совместную работу. И снова Демичу нужно было доказать — новым коллегам, зрителю, самому себе, что прославленный режиссер вовсе не ошибся, пригласив его в этот дом на Фонтанке…

Что ж, тогда это ему удалось. Причем все его роли пронзал какой-то удивительный, совершенно особого накала нерв, когда кажется: человек уже не «играет», не просто текст роли произносит, а само сердце свое обнажает, вовсе не заботясь о том, что для сердца это отнюдь не безвредно…

Мы чувствовали этот нерв в его Пашке из придуманного Вампиловым таежного городка Чулимска, который грубостью и хамством защищал собственную хрупкость и РАНИМОСТЬ, так неумело борясь за свою любовь…

И его Женька Тулупов из «Трех мешков сорной пшеницы» Тендрякова был тоже весь на нерве, хотя чувства свои запрятал поглубже. Он воевал, по ранению оказался в тылу и тут вдруг понял, что на фронте легче, потому что там ты точно знаешь, кто твой враг, и встречаешься с ним — лицо в лицо. Ну а здесь, в тылу, Женька судил замаскированного подлеца собственной СОВЕСТЬЮ, и, следя за их поединком, зритель остро ощущал: совесть — это то, что непременно должно мучить человека…

И его Влас из горьковских «Дачников» был пронизан этим нервом, потому что наконец-то становился человеком, способным на ПОСТУПОК…

И его Михаил Земцов из «Жестоких игр» Арбузова тоже был нам очень интересен, потому что обладал великим даром — НЕИСТОВО ЛЮБИТЬ…

И его Михаил Кошевой из шолоховского «Тихого Дона» постоянно сжигал себя одной СТРАСТЬЮ — преданностью революции, хотя сейчас, понимаю, подобная преданность совсем не в моде…

Наконец, его Ленька Шиндин в пьесе Гельмана «Мы, нижеподписавшиеся…» был весь преисполнен ВЕРОЙ в то, что жить нужно так, а не иначе. И зрительный зал всякий раз взрывался овацией на такие вот Ленькины слова: «Любить Родину — это не березки целовать. Это — помогать, поддерживать и защищать самых преданных и самых честных людей, когда им бывает плохо»…

Накал этого спектакля был необычаен — прежде всего из-за Демича. Лично я до сих пор не представляю, как на таком нерве можно выдержать тридцать, сорок, пятьдесят вечеров… Как-то даже по-дружески посоветовал Юре чуть сбросить градус, но он взорвался:

— Чушь! Только вот такой градус и необходим, если у человека болит сердце и если человек делает это не на голой эмоции, не на потном крике, а потому, что считает: ИНАЧЕ такие вопросы решать просто НЕЛЬЗЯ! Если их решать не с такой силой, как Леня Шиндин, то это вообще теряет смысл… Человек на сцене должен жить страстно — убежден в этом. Конечно, я вовсе не «крик» имею в виду, а то, что в организме актера должна быть бешеная температура, не «тридцать шесть и шесть». Если только «тридцать шесть и шесть», то сказать тебе зрителю нечего. И решаться на сцене, по моему глубокому убеждению, должны вопросы только экстремальные, которые ставятся только в том случае, когда не могут быть не поставлены. Лишь тогда, по-моему, и бывает театр…

* * *

ВОТ на таком обнаженном нерве, в таком ритме существовал этот человек — и на сцене, и в жизни, и на своих творческих вечерах. А еще — кинороли, среди которых и такие значительные, как совестливый и бескомпромиссный Николай Курков в фильме «Надежда и опора». А еще — телевидение, радио, концертные программы. Ах, как он читал Рубцова:

С каждой избою и тучею,

С громом, готовым упасть,

Чувствую самую жгучую,

Самую смертную связь…

Да, он очень спешил жить, и не могли его ублажить ни награды, ни почетные звания: заслуженный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Ленинского комсомола…

* * *

НО УЖЕ начиналась беда…

«Пламенными до безумия и прямолинейными до гибели» — так охарактеризовал его персонажей некий театральный критик. Вероятно, еще и поэтому у красавца Демича возникла масса поклонниц, которые по-женски мудро оценили всех его романтических мучеников идеи. К тому же Юра, сильный и спортивный (бассейн, теннис, каратэ), увы, все больше и больше от самого себя отступал, все крепче привязывался к проклятой водке… Страдала жена (Ирина Демич — актриса МДТ, додинского «Театра Европы»), страдал сын… В результате хорошая семья развалилась…

Да и в родном БДТ, где Товстоногов, известно, алкоголиков на дух не переносил, стали у Юры возникать проблемы. И вот однажды, на спектакле «Амадей», в котором Демич играл Моцарта, Стржельчик (Сальери) громогласно возмутился: «Он же пьян!» — и потребовал, чтобы дали занавес.

Так и сделали. Товстоногов был в ярости. Демича уволили с большим скандалом…

Юра перебрался в Москву, оказался в труппе Ермоловского театра, но ничего путного там не вышло… Когда в 1989-м Георгий Александрович скончался, он предпринял попытку вернуться в БДТ, но Лавров, новый руководитель Большого драматического, отказал. И Демич опять впал в запой…

Однако скоро все ж взял себя в руки, как говорится — «завязал», и в 1990-м даже весьма успешно по стране концертировал. Увы, продолжалось это недолго: во время одной такой гастрольной поездки, 19 декабря, ночью, случился разрыв вен пищевода, сильное кровотечение. Его новая жена (тоже актриса) Таня Люкшина вызвала «Скорую», которая появилась лишь через сорок минут. Юра потерял много крови, потом, уже на больничной койке, впал в кому, и 24-го — конец…

Ему было всего сорок два.

Последнее упокоение нашел в Москве, на Ваганьковском…

А сегодня очень хорошему артисту Юрию Александровичу Демичу могло бы исполниться семьдесят два.

Ужасно несправедливо, что он ушел так рано…