Заметки по еврейской истории, Заметки по еврейской истории, Заметки по еврейской истории, Заметки по еврейской истории …

Вспоминая…

О Станиславе Ландграфе, о создании Седьмой симфонии Шостаковича, об убийстве Осипа Мандельштама и Сергея Есенина

Лев Сидоровский

27 ДЕКАБРЯ

27 ДЕКАБРЯ

«МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ГЕРОСТРАТА

И СТО ДРУГИХ ЕГО РОЛЕЙ…»

В этот день ушёл из жизни

актёр-интеллектуал-аристократ

Станислав Ландграф

(15 сентября 1939–27 декабря 2006)

МНОГИЕ годы этот день, 15 сентября, неизменно начинался у меня с того, что по телефону поздравлял двух «новорожденных» любимых артистов — Кирилла Юрьевича Лаврова и Станислава Николаевича Ландграфа. Увы, сегодня звонить некому. О том, что являл собой в моей жизни Кирилл Юрьевич, я в Фейсбуке нынешней весной (27 апреля) уже поведал. Так что теперь моё слово — о Станиславе Николаевиче…

* * *

В ПРЕДПОСЛЕДНИЙ день 2006-го он, весь в цветах, лежал на сцене своей родимой «Комиссаржевки», которую не покидал сорок шесть лет, — человек с немецкой фамилией, профилем римского патриция и широкой русской душой. «Народный» России, лауреат Государственной премии СССР, но самое главное — Артист от Бога, чей красивейшего тембра, с легкой хрипотцой, голос, фигура отменной лепки, стиль актера-интеллектуала-аристократа (из ста сыгранных ролей — ни одной второстепенной!) неизменно влекли зрителя в эти стены…

Однажды, когда в театре весело отмечали какой-то его юбилей, я тоже принял участие в капустнике. «Ода» начиналась так:

Коль ты родился не жирафом,

то сам себя скорей спроси:

Кем лучше быть, в Париже — графом,

или — Ландграфом на Руси?..

А дальше по всему выходило, что быть «Ландграфом на Руси» — ну, конечно же, куда почетнее…

* * *

А ВСЁ-ТАКИ откуда такая импозантная фамилия? Из Германии — оттуда предки Ландграфа перебрались ещё при Петре Великом. Это были квалифицированные ремесленники. Его отец — военный инженер, маркшейдер, человек старой культуры и старого образования, когда сыну не исполнилось и года, вместе с семьёй оказался на Колыме: в Европе началась война, и военных с сомнительными фамилиями переводили подальше от границ. Так что детство Стасика прошло среди ссыльных и зэков. Уже тогда в компании сверстников выделялся: красив, статен, отличная дикция, правильный и богатый русский язык…

Когда вернулись на брега Невы, первые уроки театрального мастерства получил в ТЮТе — Театре юношеского творчества при Дворце пионеров, которым гениально руководил Матвей Дубровин. Ну а потом, в Театральном институте, его пестовали Елизавета Тиме и Игорь Горбачёв, оба — из Александринки.

* * *

ОДНАКО распределился в «Комиссаржевку». И с 1966-го, когда театр возглавил Рубен Агамирзян, главным актёром там стал Станислав Ландграф. Впрочем, сначала Рубен Сергеевич «проверил» его на небольших ролях (например, в «Господине Пунтила») и уж потом доверил Чехова. Как-то в ту пору Товстоногов, встретив во Дворце искусств своего старинного ученика, поинтересовался: «Рубен, над чем Вы сейчас работаете?» И услышал: «Ставлю, Георгий Александрович, пьесу «Насмешливое моё счастье», о Чехове». — «А почему именно о Чехове?» — «Потому что у меня есть артист Ландграф, который может играть Антона Павловича». Да, Чехов явился его огромной удачей. И с той поры зритель стал стремиться в «Комиссаржевку» именно «на Ландграфа». Что ж, его холодный, аристократический типаж режиссёр использовал превосходно.

Свой девиз: «Каждая роль — главная» артист оправдывал сполна, и в результате получилось, что, повторяю, из ста сыгранных — ну ни одной второстепенной! Неизменно хороши были у него и герои горинских пьес — Геростат, Мюнхгаузен, Георг IV; и творений Шатрова — «Большевики» (Свердлов) и «Синие кони на красной траве» (Рассказчик); и Годунов, и Цезарь, и Турбин, и Подколесин, и Лопатин в симоновских «Нескольких днях без войны» — впрочем, перечислять можно долго. Да, его творческое письмо «опечатками» не грешило. Его фирменный чеканный стиль актёра-интеллектуала-аристократа придавал каждому спектаклю ясность, укрупнял смысл происходящего до философского масштаба. Например, в знаменитой «царской» трилогии Алексея Константиновича Толстого именно благодаря его Борису Годунову возникла тема интеллектуального рока: ты знаешь, что ты — царь и поэтому должен действовать именно так. И не важно, страдаешь ты или нет. Сила разума превратила аморфные российские трагедии в спектакли эстетической школы, когда в борьбе разума и чувств побеждает разум.

Коллеги поражались: Ландграф мог просто выйти, встать в луче света и говорить — и при этом всех в зрительном зале завораживал, потрясал. Вообще, общаясь с ним, коллеги понимали, как верна мысль о том, что в театре замечательные вещи зачастую случаются вовсе не согласно театральным законам, а как раз им вопреки. Например, законы запрещают актёру на сцене интонировать, однако Ландграф интонировал всегда. Зато КАК он это делал!.. Его неповторимая речевая интонация в сочетании с «ландграфовской» статью в равной степени открывали тайны текстов и Толстого, и Горина, и Островского, и Розова, и Друцэ, и Думбадзе… Закон рекомендует актёру сочетать текст с физическими действиями. Ландграф же всегда просто говорил. Невозможно было представить, чтобы он соединял произнесение текста роли с какой-то физической суетой. Всё, что ему нужно было на сцене, — это партнёры и текст роли. Авторский текст в сочетании с бесконечной иронией и внутренним покоем — таков был секрет его лучших ролей.

* * *

ДА, ОФИЦЕРСКИЙ сын, он обладал офицерской статью. Ему бы играть белогвардейских офицеров, но советские пьесы о Гражданской войне были настолько идеологизированы, что Агамирзян предпочитал их не ставить. Наконец решились на булгаковские «Дни Турбинных» — и там роль Алексея Турбина подошла Ландграфу, как никому. И зритель его вот такого обожал. Но и в этом очередном, так сказать, «положительном» образе он, актёр от Бога, вовсе не был этаким демонстратором своей великолепной внешности (как порой это делали, например, Владислав Стржельчик или Игорь Дмитриев). И когда судьба наконец-то подарила ему роль Герострата, вдруг выдал та-а-акую гниду, что все ахнули: какой, оказывается, мастер перевоплощения!

На сцене для него был очень важен дуэт. Особенно — с Елизаветой Акуличевой. После её ухода очень страдал, и такой партнёрши больше уж не появилось. Зато возник другой — мужской — с Борисом Соколовым. Например, «Французские штучки» с удовольствием играли много лет, вовсю шутили — и зритель всякий раз цветами их заваливал…

* * *

ШЛИ годы, все больше серебрились волосы, но в театре коллеги неизменно называли его «Стасом», даже — «Стасиком», потому что любили. И парторгом в свое время выбрали не случайно, ибо знали: «Стас на этом месте театру будет очень полезен!» И брал его Агамирзян с собой в Смольный, где зав отделом культуры Обкома Галина Семеновна Пахомова при виде Ландграфа просто таяла: «Конечно, зарплату трем вашим актерам повысим, помещение для репетиций расширим, пару квартир дадим…» И некоторые «непроходные» спектакли с помощью красавца-парторга режиссер в обкоме также «пробил» — например, пьесу Друце «Святая святых»…

* * *

СЛОВНО унаследовав от своих немецких предков такие качества, как трудолюбие, помноженное на бережливость, аккуратность и надёжность, он — в отличие от многих других артистов — не был склонен ни к сплетням, ни к интригам, ни к бесконечным посиделкам. Никогда не опаздывал. Перед тем, как выйти на сцену, был молчалив, серьёзен. Вообще всю жизнь — ничего постороннего: один театр; один адрес проживания (неподалёку, на той же Итальянской); одна жена, Вера Николаевна, их художник по гриму, которая терпеливо сносила посягательства со стороны многочисленных поклонниц мужа. Да, несмотря на феноменальный успех у женского пола всех возрастов (приходили не только в театр, но и домой, оставляли в дверях записки с «признаниями»), был женат однажды и навсегда. В театре их пару так и прозвали — Граф и Графиня.

А вообще-то Станислав Николаевич, который в свою душу редко кого допускал, был закрыт и, по сути, очень одинок. Это заметно и по его стихам, особенно — традиционным «осенним», которые появлялись каждый год:

… Разноцветная погода

всё роскошней и капризней…

Осень — третье время года…

Осень — третье время жизни!..

Листья с ног меня сбивают…

Катастрофы…

Катаклизмы…

Время года убывает,

убывает время жизни…

Осень,

не будь упущена,

не укради ни дня…

Болдинская,

как у Пушкина! —

зайди,

посиди у меня!..

Да, он владел словом не только как актёр, но и как литератор — недаром же его книга «Что дальше, лорды? Что дальше?..» мигом стала бестселлером, и её автор получил Царскосельскую премию в номинации «Мастер не своего дела». Ещё в 60-е годы с блеском сочинял куплеты для очень модного тогда пародиста Виктора Чистякова. Ну а потом писал «скоморошины» для «Царя Фёдора», другие тексты (и песен) для театральных постановок, и даже целые пьесы. И, обладая тонким чувством юмора, постоянно друзей и знакомых эпиграммами «одаривал». Вот и на моём 60-летии в Доме журналиста экспромт выдал:

Под синим небом, у Невы,

У берега петровского,

Давно в гранит одеты львы —

Все, кроме Сидоровского.

Даже порядок своей будущей панихиды заранее составил с юморком:

«Вход и выход свободные. Возраст не ограничен.

Присутствие «по долгу службы» не обязательно, желательно «по зову сердца».

За переаншлагом не гонюсь: лучше мало, но Искренних, чем много, но Притворных.

Курить во время панихиды разрешаю всем. Даже «почётному караулу», не отходя от предмета почёта, то есть меня…»

* * *

И ВДРУГ 26 октября 1991 года, на спектакле «Дни Турбинных», как раз в тот миг, когда Ландграф находился на сцене, слева от него, в ложе, умер Рубен Сергеевич Агамирзян. Это актёра потрясло.

Потом стали исчезать их общие спектакли. Да и вообще исчез СССР, наступили трудные времена…

Как-то встречаю Ландграфа у театра. Глаза грустные-прегрустные.

— Почему такой хмурый, Станислав Николаевич?

— Потому что болит душа за то, что творится — и вообще в стране, и в моём Питере. Уже по улице страшно ходить. Есть лишь два места, где спокоен: дом и сцена. Хотя и тут опасно: а вдруг в зрительном зале сидит какой-нибудь кретин с чем-нибудь огнестрельным в кармане — и я ему не понравлюсь?..

Я решительно возразил:

— Что вы! Да ни у одного кретина рука на такого артиста не поднимется. Давайте лучше Вас на фоне афиши «Смерть Иоанна Грозного» сфотографирую.

И всё-таки настроение у Ландграфа оставалось паршивым. На прощание вдруг прочёл мне новые стихи:

… Когда умру, прошу, сожгите,

чтоб ярко вспыхнул, а не гнил…

и надо мной не голосите

сакраментальное «он был!»…

Я был и есть —

уж не корите! —

и буду до тех самых пор,

пока меня последний зритель

из доброй памяти не стёр!..

* * *

НО он всё равно работать продолжал мощно. И в своём театре, где особо вспоминаю его мудрого, мужественного 84-летнего мсье Соломона из «Страхов царя Соломона». И в «Приюте Комедианта», где украсил многочисленные антрепризы характерными ролями из пьес Островского. Да и в кино. Однако вообще-то за всю свою жизнь снялся до обидного мало, причём чаще всего — в ролях для его талантища, ну что ли, мелковатых. Вот названия тех кинолент: «Комитет 19», «Инспектор Лосев», «Конвой PQ-17», «Улицы разбитых фонарей», «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург». Слава Богу, Владимира Бортко, когда принялся за «Мастера и Маргариту» пригласил Ландграфа на роль критика Латунского…

Он жаждал дела. Был полон идей. Но 27 декабря 2006 года, когда работал над рукописью новой редакции пьесы «Забыть Герострата», которую сам собирался поставить, сердце внезапно остановились.

Над его гробом долго звучали слова любви, перемешанные со слезами.

Я сказал так:

Он был породой выше графа,

Он шёл по жизни, не юля…

Пусты без Стасика Ландграфа

Театр, и Питер, и Земля…

Имея дух аристократа,

Ни перед кем не лил елей…

Мы не забудет Герострата

И сто других его ролей…

Он был талантлив так богато!

Такого полон был огня!

Какая жуткая утрата —

И для Руси, и для меня…

Фото Льва Сидоровского

* * *

«ОНА СУРОВА

И ПО-МУЖСКИ ЛИРИЧНА…»

79 лет назад, 27 декабря 1941 года,

Дмитрий Шостакович завершил Седьмую симфонию

ЭТО было в семидесятые годы. Мой старинный друг, воистину уникальный человек Евгений Алексеевич Линд показывал свое чудо-детище — народный школьный музей «А музы не молчали…»:

— Вот фрак Карла Ильича Элиасберга, в котором он дирижировал тогда Седьмой симфонией. Вот его дирижерская палочка, взмахом которой из стиснутого фашистской блокадой города было поведано всему миру о нашей грядущей победе. А вот и партитура «Седьмой» с дарственными словами Шостаковича… Кстати, храним и воспроизведённую нами магнитофонную запись голоса композитора по поводу работы над «Седьмой». Ведь та, что была сделана в сентябре сорок первого, оказалась утраченной, и в семьдесят пятом уже тяжело больной Дмитрий Дмитриевич согласился снова записать свой текст, что мы и свершили в сто десятом номере гостиницы «Европейская»…

* * *

ИЗВЕСТИЕ о начале войны застало Шостаковича в Консерватории: несмотря на выходной, Дмитрий Дмитриевич принимал экзамены у будущих пианистов. Так продолжалось несколько дней: если во время исполнения какого-нибудь номера раздавался вой сирены, студенты и педагог спускались в бомбоубежище, а затем по сигналу «отбой» экзамен возобновлялся… Но в июле композитор уже копал окопы около больницы Фореля… Вернувшись, занялся аранжировкой классики для небольших фронтовых концертных бригад: ведь роялей на передовой не было… Когда бомбардировки стали особенно часты и интенсивны, чтобы не терять время на длительные (часто — пешком) путешествия с Петроградской стороны на Театральную площадь, переселился в здание Консерватории. Он был здесь на казарменном положении и по сигналу тревоги быстро в форме пожарного поднимался на крышу: там его ждал пост № 5. Порой, отстояв на посту положенное время, спешил в Большой зал Филармонии, где играл свои прелюдии для измученных земляков.

У него уже созревал крупный симфонический замысел, посвященный тому, что случилось с родной страной, что каждый день происходило вокруг… Начал писать 19 июля — урывками, в страшном напряжении. Летом закончил первую часть и успел показать ее самому близкому другу — Соллертинскому: Иван Иванович 22 августа уезжал в Новосибирск вместе с филармонией, художественным руководителем которой был многие годы. А 16 сентября радио донесло до ленинградцев голос Шостаковича:

«Час тому назад я закончил партитуру двух частей большого симфонического сочинения. Если удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией…»

Услышав только что рождённую музыку в его исполнении на рояле, коллеги испытали потрясение: как будто с огромной силой зазвучали их собственные мысли и чувства…

Приступил к созданию третьей части. Но 1 октября, по специальному распоряжению властей, его вместе с женой, сыном и дочерью самолетом переправили в Москву, а оттуда — в Куйбышев. Здесь базировался Большой театр, было много знакомых, которые на первое время приняли композитора с семьей к себе. Правда, городское руководство скоро выделило ему комнату, а в начале декабря — двухкомнатную квартиру, куда поставили рояль, переданный на время местной музыкальной школой. Можно было продолжать работу…

Однако, если до этого творил буквально на одном дыхании, то финал давался непросто. На душе было тоскливо, тревожно: как там, в осажденном Ленинграде, голодном и холодном, мама с сестрой? И очень не хватало Соллертинского, с которым привык делиться самыми сокровенными мыслями, что в те времена всеобщего доносительства становилось большой ценностью. Вот и сейчас сообщал другу в Новосибирск обо всём, что могла пропустить цензура военной поры. В частности — что финал «не пишется». Почему же так? Да потому, что понимал: в симфонии, посвященной событиям войны, все ждут торжественного победного апофеоза. Но для этого пока не было никаких оснований, и он писал так, как подсказывало сердце…

* * *

НАКОНЕЦ, 27 декабря, — точка! На первой странице партитуры начертал: «Посвящается Ленинграду» — и с той поры его Седьмую симфонию стали называть «Ленинградской»… Конечно, Шостаковичу хотелось, чтобы «новорожденную» исполнил любимый оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравинского, но тот находился в далеком Новосибирске. А власти настаивали на срочной премьере, которой придавали политическое значение.

Премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве: играл оркестр Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Но еще до того, на репетиции, побывал Алексей Толстой и, ошеломлённый, постарался передать свое чувство читателям главной газеты страны — «Правды»:

«Седьмая симфония возникла из совести русского народа, принявшего без колебаний смертный бой с черными силами. Написанная в Ленинграде, она выросла до размеров большого мирового искусства, понятного на всех широтах и меридианах, потому что она рассказывает правду о человеке в небывалую годину его бедствий и испытаний. Симфония прозрачна в своей огромной сложности, она и сурова, и по-мужски лирична, и вся летит в будущее, раскрывающееся за рубежом победы человека над зверем…»

Затем «Седьмой» в Москве снова дирижировал Самосуд, а в Новосибирске — Мравинский. Наконец настал черед Ленинграда…

* * *

ЗДЕСЬ с осени сорок первого в промёрзших квартирах люди слушали трансляцию концертов Большого симфонического оркестра Ленинградского радиокомитета, которым руководил Элиасберг. А сами музыканты, возвращаясь с выступлений, от слабости буквально держались за стены домов. Но зимой сорок второго многие из них умерли — и концерты прекратились. Тогда — как на боевой пост — встал к микрофону квартет под управлением Семена Аркина, и музыка к ленинградцам вернулась. Когда у тяжело больного виолончелиста Койрюна Ананяна пошла горлом кровь, его место занял Андрей Сафонов…

И однажды летчик Василий Литвинов, почти касаясь ладожских волн, чтобы уйти от «мессеров», доставил сюда, сквозь кольцо блокады, партитуру «Седьмой»: он знал, что этот «груз» нужен ленинградцам — как хлеб, как оружие… Что ж, жутко измождённый Элиасберг, которого спасли в так называемом «стационаре», начал заново создавать оркестр: ведь двадцать семь его музыкантов погибли, шестнадцать были истощены до предела, остальные едва держались на ногах. Некоторых сначала положили в больницу — подкормить, подлечить, поскольку все горожане, увы, стали дистрофиками. Других коллег пришлось отзывать из воинских частей…

На первую репетицию Карла Ильича привели под руки. Как спустя годы вспоминал заслуженный артист РСФСР, профессор Ленинградской консерватории Григорий Захарович Ерёмкин:

«Это была трудная победа музыкантов над собой. Весной мы репетировали, превозмогая боль, сидя буквально на костях, так как мышцы наши «растаяли» от голода. Пытались подкладывать что-то мягкое, но боль почти не уменьшалась. Это было испытание, но всё равно мы играли…».

А Николая Храмова на репетицию привозили на саночках, вместе с виолончелью… Их пищей была маленькая пайка суррогатного хлеба и драгоценный дрожжевой суп.

***

И ВОТ — 9 августа 1942 года. Большой зал Филармонии переполнен. Холодно, но горят люстры (подвезли торф, ток есть!). В креслах — рабочие местных предприятий, девушки из полка МПВО, много военных… На сцене музыканты — кто в пехотной форме, кто в морской, с красными и желтыми нашивками — свидетельствами ранений. И те шестнадцать штатских, которые жили на казарменном положении и кого подлечили в «стационарах»: худые лица — словно лики на старинных иконах, пергаментная кожа, обтянутые скулы, а глаза — горящие, озарённые каким-то внутренним светом… Вышел Карл Ильич Элиасберг, такой же «пергаментный», но — во фраке, белоснежной манишке, галстуке-«бабочке». Взмах дирижерской палочки — и над замершим залом поплыли первые звуки симфонии…

Какую тоску по таким далеким сейчас мирным будням испытали слушатели, когда в оркестре зазвучала широкая и энергичная первая тема. А следом нежно и задушевно возникла вторая, которая убаюкивала, как ласковая колыбельная, и расстаться с этим образом безмятежного покоя было трудно… Но что это? Словно вдали бесшумно заскользили какие-то тени — доносится тихое постукивание, чёткое и ритмичное. Мелкая барабанная дробь не прекращается, и вместе с ней в музыку будто вползает нечто жуткое и уродливое: всё громче и громче, всё ближе и ближе, всё страшнее и ужаснее… Это — фашистское нашествие, превращающее колыбельную песню в похоронный марш. В музыке — скрежет железа, стенания и вопли… Лица в зале искажены от боли. (Алексей Толстой тоже был потрясён: «Крысолов со своими железными крысами поднимается из-за холма… Это движется война»). И наконец-то — как будто из самой глубины оркестра — рождаются мощные, гневно протестующие звуки, которые перекрывают грохот разрушения, властно прекращают страшный парад жестокости… И весь зал, как один человек, переводит дыхание, потому что на смену гнетущему отчаянию пришла надежда… А потом — ренессанс, возрождение красоты из праха и пепла: музыка светлеет, рождая в душе новые мечты, однако в отдалении — опять дробь барабанов, значит рано успокаиваться, ведь за стенами этого зала продолжается война, и для победы еще необходимо мужество каждого, кто сейчас здесь…

Оркестр замолк — и потрясённые люди встали. И молчали. Дальше — овация. К Элиасбергу подбежала девушка, Любочка Шнитникова, и протянула букетик цветов. А потом подошел командующий Ленинградским фронтом Говоров: «Карл Ильич, большое спасибо. Между прочим, мы тоже постарались, чтобы концерт прошел успешно». Да, чтобы гитлеровцы «Ленинградской симфонии» не помешали, наши воины в этот день устроили им свою «симфонию», артиллерийскую, не дав врагу поднять головы… Кстати, трансляцию концерта слушали не только в ленинградских квартирах и у городских радиорепродукторов, не только в наших солдатских блиндажах, но и — тайно — во вражеских. Спустя тридцать лет оказавшиеся на невском берегу два пожилых инженера-химика из концерна «Фарбеиндустри» признались: «Тогда нам стало ясно, что, если в Ленинграде звучит такая музыка, этот город непобедим».

* * *

И ВЕСЬ мир воспринял «Седьмую» как великое событие. Между крупнейшими оркестрами западного полушария даже разгорелось соперничество за право первого исполнения. Выбор Дмитрия Дмитриевича пал на Артуро Тосканини, вслед за которым лишь в Новом Свете ею дирижировали Кусевицкий, Радзинский, Монте, Митропулос, Стоковский, Орманди… Причем транслировали это сто тридцать четыре радиостанции США и девяносто девять — Латинской Америки, то есть, «Седьмую» одновременно слушали десятки, а то и сотни миллионов человек. Да, она стала не только самым знаменитым произведением Шостаковича — «Симфонией Всепобеждающего Мужества», но и, пожалуй, вообще самым выдающимся в музыке XX столетия символом Искусства, противостоящего разрушению.

Вот почему и школьный музей «А музы не молчали…» отвёл «Седьмой» в своих залах особое место. И совсем не случайно в память о легендарном концерте на стене Большого зала Филармонии возникла мемориальная доска, установки которой добился тоже Евгений Алексеевич Линд. Поискам участников этого события он посвятил больше четырех десятилетий…

* * *

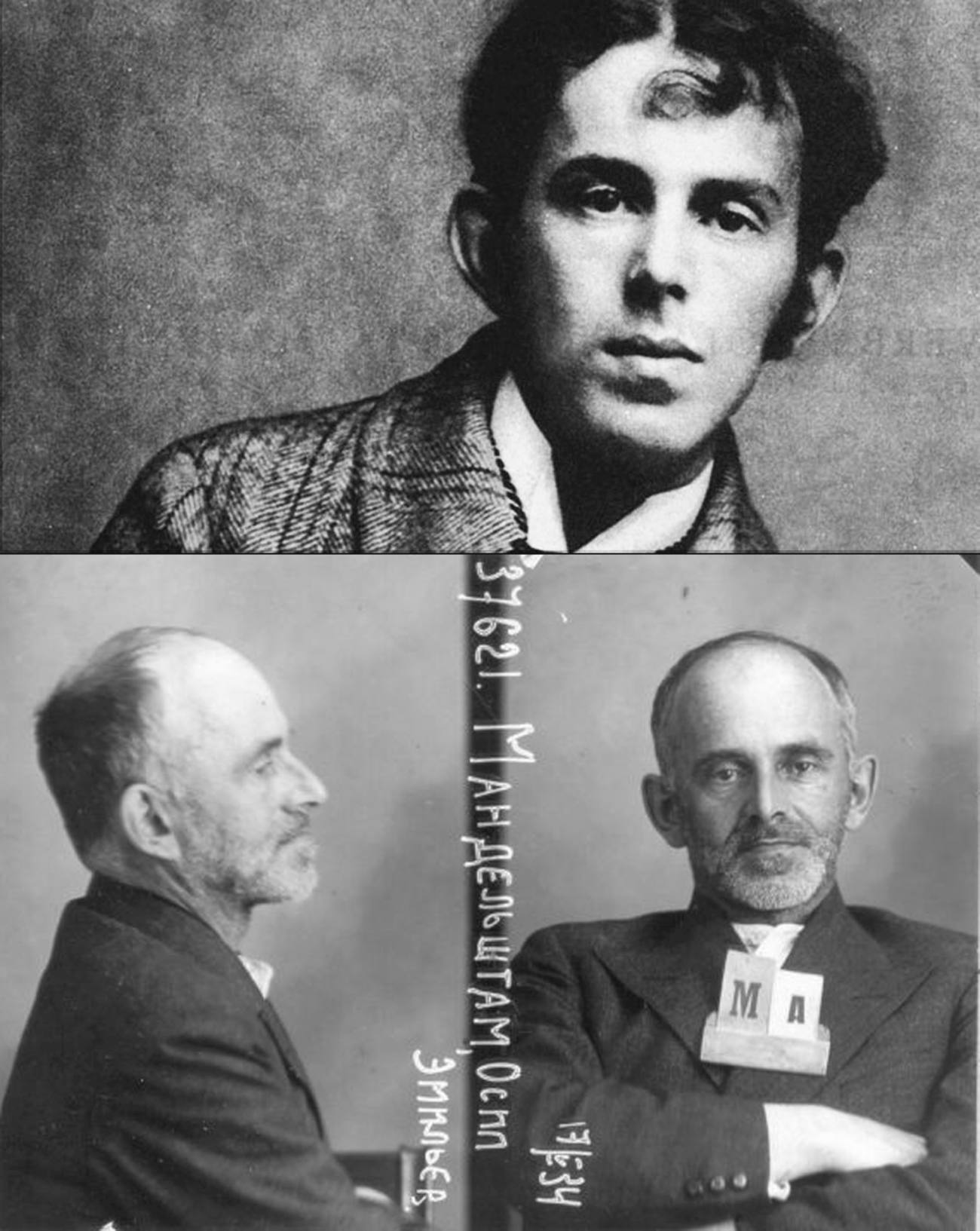

«ВЕК МОЙ, ЗВЕРЬ МОЙ…»

82 года назад был уничтожен Осип Мандельштам

НУ, В КАКОЙ другой стране, дорогой читатель, великому поэту была бы уготована вот такая кончина — в концлагере (не гитлеровском, а своем, родимом), по свидетельству некоторых заключенных — на сорной куче, и потом зарытом в общей яме…

Когда-то, в марте 1931-го, он написал:

Мне на плечи кидается век-волкодав,

Но не волк я по крови своей:

Запихай меня лучше, как шапку, в рукав

Жаркой шубы сибирских степей…

И далее:

… Уведи меня в ночь, где течёт Енисей

И сосна до звезды достаёт,

Потому что не волк я по крови своей

И меня только равный убьёт.

Увы, спустя семь лет поэта «увели в ночь» гораздо дальше тех мест, «где течёт Енисей», и убил его совсем не «равный», а всесильный вождь-палач…

* * *

ВПРОЧЕМ, все поэты Серебряного века так или иначе столкнулись с жестоким временем. Однако Осип Мандельштам был этим «веком-волкодавом» разорван в клочья. Свое печальное будущее — бесприютность, нищету, гонения, аресты, легкое безумие и, наконец, гибель за колючей проволокой он предчувствовал давным-давно:

Я рождён в ночь с второго на третье

Января в девяносто одном

Ненадёжном году — и столетья

Окружают меня огнём…

Но ведь в его строках можно ощутить не только самые грозные, самые неистовые исторические вихри, но и самые тончайшие душевные дуновения… Не зря же Анна Ахматова удивлялась:

«Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась эта новая божественная гармония, которую называют стихами Мандельштама».

Не зря же Марина Цветаева признавалась:

«Люблю Мандельштама с его путанной, слабой, хаотической мыслью… и неизменной магией каждой строчки».

Поэт, заявивший некогда, и не без оснований, — «язык булыжника мне голубя понятней», однако знающий цену «световой паутине» и убежденный в том, что не хлебом единым жив человек, но и «голубым воздухом» и «снегом Эльбруса», и «таинственно родным стихом», ведал эту тайну светоносности и лучезарности стиха:

Он только тем и луч,

Он только тем и свет,

Что шёпотом могуч

И лепетом согрет…

Да, в молодости он был легок и лучезарен:

За радость тихую дышать и жить

Кого, скажите, мне благодарить?..

Ну а потом…

* * *

КОГДА-ТО, разыскивая в нашем городе адреса, по которым жил Мандельштам (Офицерская, 17; Литейный, 15, 49; Николаевская, 66; Сергиевская, 60; Загородный, 14, 70; и другие), я чаще всего бормотал про себя его «Петербургские строфы»:

Над желтизной правительственных зданий

Кружилась долго мутная метель,

И правовед опять садится в сани,

Широким жестом запахнув шинель…

Стихи посвящены Николаю Гумилеву, который стал ближайшим другом, сподвижником, возвел Мандельштама в «сан» поэта и чье уничтожение в 1921-м Осип Эмильевич воспринял с величайшей болью. Тогда он жил на Невском, в знаменитом Доме искусств, и для советских властей был уже чужим, этаким реликтом буржуазного прошлого. Всё больше в его поэзии возникал образ «человеческих губ, которым больше нечего сказать». И всё чаще в его стихи вползала зловещая тень безжалостного «века-Зверя»:

Век мой, зверь мой, кто сумеет

Заглянуть в твои зрачки

И своею кровью склеит

Двух столетий позвонки?..

Октябрьский переворот он воспринимал, как и всякий российский интеллигент, оставшийся на родине, чтобы разделить с нею всё — радость, горе, чтобы чувствительным инструментом своего искусства помочь взбаламученному и разъяренному веку обрести вновь гармонию и лад… Но так и не смог приспособиться к тоталитарному порядку. «Я должен жить, дыша и большевея», — уговаривал себя в воронежской ссылке, однако не оказался способным «большеветь» и подыгрывать властям, как, допустим, Маяковский или Демьян Бедный… Некая черта – «не от мира сего!» — Осипа Эмильевича вконец сгубила…

* * *

КАК Мандельштам выглядел? По воспоминаниям Константина Мочульского:

«Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставлял вперед острый подбородок, закрывал глаза… и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву…»

Во второй половине 20-х вдруг оказался во власти прозы, хотя вся проза у него — речевая игра. Одна вещь так и называлась — «Четвертая проза», которая — словно крик затравленного и загнанного в угол:

«Я срываю с себя литературную шубу и топчу её ногами. Я в одном пиджачке в 30-градусный мороз три раза пробегу по бульварным кольцам Москвы. Я убегу (…) навстречу смертельной простуде, лишь бы не видеть 12 освещенных иудиных окон похабного дома на Тверском бульваре, лишь бы не слышать звона серебряников…»

Дом на Тверском бульваре — это Дом Герцена, где в те годы размещалась писательская организация. Среди советских преуспевающих писателей Мандельштам считал себя изгоем:

«… Мне и годы впрок не идут — другие с каждым днем все почтеннее, а я наоборот — обратное течение времени. Я виноват. Двух мнений здесь быть не может. Из виновности не вылезаю. В неоплатности живу. Изворачиванием спасаюсь. Долго ли мне еще изворачиваться?..»

Но поэт не только не смог вписаться в советскую пафосно-панегирическую литературу — он еще посмел сказать правду о стране и ее вожде.

В мае 1933-го, когда Поволжье и весь юг страны не могли отойти от голодомора (о котором в газетах, естественно, не было ни слова), Мандельштам написал стихи про «голодный Старый Крым» и такие же Кубань, Украину. Затем в ноябре — про квартиру, которая «тиха, как бумага», в которой «… стены проклятые тОнки, и некуда больше бежать, и я как дурак на гребёнке обязан кому-то играть…». А буквально на следующий день — вот это:

Мы живём, под собою не чуя страны,

Наши речи за десять шагов не слышны,

А где хватит на пол-разговорца,

Там припомнят кремлёвского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,

А слова, как пудовые гири, верны,

Тараканьи смеются усища,

И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей,

Он играет услугами полулюдей,

Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,

Он один лишь бабачит и тычет,

Как подковы, куёт за указом указ —

Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.

Что ни казнь у него, то малина

И широкая грудь осетина.

Ну, кто еще при жизни Вождя позволил себе во всеуслышанье сказать об Иосифе Виссарионовиче и его «политбюрошном» окружении вот так, как «хлюпик-интеллигент» с неудобоваримой для восприятия «гения всех времён и народов» фамилией Мандельштам? Странно, что Сталин его не уничтожил сразу, а растянул пытку на годы. Сначала сослали в Чердынь. Потом — в Воронеж, где поэт вдруг испытал свою «болдинскую осень». Да, землю изгнания воспринял как целомудренное чудо русского ландшафта. Суровый и чистый пейзаж послужил ему фоном для торжествующей темы человеческого достоинства, неподвластного ударам судьбы:

Несчастлив тот, кого, как тень его,

Пугает лай и ветер косит,

И беден тот, кто, сам полуживой,

У тени милостыни просит…

Ну а дальше, после доноса генерального секретаря ССП Ставского, — этап на Дальний Восток…

* * *

ТОЧНАЯ дата и обстоятельства его гибели многие годы были неизвестны. Вдова поэта пишет:

«В июне сорокового года брата Осипа Эмильевича, Шуру, вызвали в загс Бауманского района Москвы и вручили ему для меня свидетельство о смерти. Возраст — 47 лет, дата смерти — 27 декабря 1938 года. Причина смерти — паралич сердца. Это можно перефразировать: он умер, потому что умер. Ведь паралич сердца — это и есть смерть…»

Позже «односиделец» поэта по фамилии Казарновский сообщил, что смерть наступила после того, как Мандельштам от голода и холода не мог сойти с нар. Были другие свидетельства. Лично я более склонен доверять воспоминанию бывшего узника Юрия Моисеенко:

«Лагерь назывался «Спецпропусник СВИТЛага», то есть Северо-Восточного исправительного трудового лагеря НКВД, 6-й километр, на «Второй речке». (…) В ноябре нас стали заедать породистые белые вши, начался тиф. Перед Новым годом повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения, где оказалось еще холоднее. Пахло серой, дымом. Двое мужчин, совсем голые, упали. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из карманов куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии. Одну бирку я запомнил: «Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58-1, срок 10 лет». Затем тела облили сулемой, вывезли на телеге за зону и зарыли во рву…»

Вот и всё.

А потом, дорогой читатель, четверть века спустя, Евгений Евтушенко напишет: «Поэт в России больше, чем поэт…»

* * *

28 ДЕКАБРЯ

А ВЕДЬ НАВЕРНЯКА — УБИЙСТВО!..

95 лет назад не стало Сергея Есенина

ХОРОШИЙ ленинградский поэт Всеволод Александрович Рождественский, с которым до самой его кончины в 1977-м у меня было много интересных встреч, однажды поведал, как летом 1924-го отправился с Сергеем Есениным в Детское Село (так тогда большевики переименовали Царское) на литературный вечер. Остались там переночевать. Просыпается Рождественский утром — Есенина нет. Переполошился, рванул на поиски. Обнаружил друга у памятника, где кудрявый лицеист — на скамье. Есенин улыбается:

«Проснулся ни свет, ни заря, открыл окошко — сирень прёт в лицо! Потянуло на волю. Выбрался через окно. Иду — ни души. И захотелось повидать Пушкина, сказать ему: “Доброе утро!”…»

А через полтора года, 28 декабря 1925-го, случилось совсем другое, страшное утро, когда Всеволод в пятом номере гостиницы «Англетер» дрожащей рукой записывал:

«На полу, против двери, лежит Есенин, уже синеющий, окоченевший. Расстёгнутая рубашка обнажает грудь. Волосы, всё ещё золотистые, разметались. Руки мучительно сведены…»

Назавтра эти строки люди прочтут в газете, а Рождественский и полвека спустя будет мучить себя проклятым вопросом: «Ну почему, ну зачем Сережа сам себя убил?!»

Только сам ли?..

* * *

ВРАГОВ у Есенина хватало. Вот лишь несколько фактов из самых последних лет и месяцев его жизни.

Когда в августе 1923-го Троцкий, который заверил поэта, что окажет поддержку в создании журнала, слова не сдержал, Сергей, а особенно его друзья оказались в сложном материальном положении. Стали писать протесты в ЦК, в правительство. В ответ — раздражение… И вот 20 ноября, когда Есенин, Клычков, Орешин и Ганин в столовой на Мясницкой громко обсуждали свои плачевные издательские дела, некий фискал вызвал милиционеров: «Они оскорбляли товарищей Троцкого и Каменева!» Всех арестовали, но, слава Богу, выпустили… Кроме того, у Есенина был серьезный конфликт и с так называемыми «пролетарскими поэтами», которых он именовал «революционными фельдфебелями». Однажды опубликовал такое:

«Эти типы развили и укрепили в литературе пришибеевские нравы. Давно стало явным фактом, как бы ни хвалил и ни рекомендовал Троцкий разных Безыменских, что пролетарскому искусству грош цена…»

Тут уж газеты в адрес «хулигана» и «пьяницы» по хорошо отработанному сценарию (провокаторы к нему цеплялись, устраивали скандалы, привлекали милицию: мол, дебоширит, а еще поносит советское правительство!) начали откровенную травлю. В ноябре 1924-го его, автора «Страны негодяев» (где в образе комиссара Чекистова неприглядно выведен именно Троцкий), от ареста и расправы спасло лишь то, что тогда Есенин оказался в Баку под покровительством Кирова. (А друзья — Ганин, братья Чекрыгины, Дворянский и Галанов — за «антисоветчину» скоро будут расстреляны, Глубоковский, Александров-Потерехин и Колобов окажутся на Соловках). Осенью 1925-го, уже в Москве, дабы вновь избежать ареста, по договоренности с врачами, лег в психиатрическую клинику (где написал «Клён ты мой опавший» и другие дивные стихи). Явившимся за ним чекистам профессор Ганнушкин находчиво заявил:

«По состоянию здоровья больной в суде допрошен быть не может».

В декабре, прослышав, что Кирова, вероятно, скоро с Кавказа переведут в Ленинград, Есенин решил срочно перебраться с семьей туда же. Дал приятелю Вольфу Эрлиху телеграмму, чтобы подыскал трехкомнатную квартиру. И действительно, на XIV партсъезде, который открылся 18-го декабря, Сталин оппозицию Каменева и Зиновьева разгромил — тем самым новое место работы, на невском бреге, Кирову было обеспечено. Но еще до закрытия съезда, утром 24-го, полный надежд Есенин прибыл сюда и поселился в «Англетере» (который, кстати, официально в ту пору именовался по-новому — «Интернационал»).

***

БЫЛ ЛИ он тогда подавлен и склонен к суициду? И да, и нет: ведь, несмотря ни на что, в 1925-м выпустил восемь книг, подготовил полное собрание сочинений и собирался возглавить новый журнал, твердо обещанный Кировым. Однако…

Вспоминает Екатерина Устинова, которая вместе с мужем — писателем и журналистом Георгием Устиновым (они были друзьями поэта) проживала там же, в № 130:

«27-го я встретила Есенина на площадке без воротничка и без галстука. Я зашла к нему. Тут он мне показал левую руку: на кисти было три неглубоких пореза. Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой «паршивой» гостинице даже чернил нет и ему пришлось писать сегодня утром кровью. Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака. Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил: «Потом прочтешь, не надо!»

Там было восемь строк:

До свиданья, друг мой, до свиданья.

Милый мой, ты у меня в груди.

Предназначенное расставанье

Обещает встречу впереди.

До свиданья, друг мой, без руки, без слова,

Не грусти и не печаль бровей, —

В этой жизни умирать не ново,

Но и жить, конечно, не новей.

Вот и всё. «Инцидент исперчен» — как спустя пять лет привычно скаламбурит, тоже в предсмертном письме, другой поэт-самоубийца, до этого издевательски написавший: «Может, окажись чернила в “Англетере”, вены резать не было б причины»…

По воспоминаниям Эрлиха, днем 27-го он, Устинова, Ушаков и Измайлов обедали у Есенина. В восемь вечера Эрлих ушел домой, потому что утром должен был получить для Есенина денежный перевод. На полпути обнаружил, что забыл доверенность, и возвратился. Есенин был один: в зимнем пальто сидел за письменным столом…

***

УТРОМ 28-го Устинова пошла его будить. Долго стучала, никто не открывал. Подошел Эрлих, стали стучать вместе — тщетно. Управляющий Василий Назаров (сотрудник ГПУ) открыл дверь своим ключом и впустил туда обоих. Странно, что сам Назаров заходить в номер не стал — может, уже знал, что произошло? Услыхав от вошедших о беде, позвонил в милицию. Другая странность: рядом с гостиницей — прокуратура и ГПУ, однако на место трагедии явился лишь участковый надзиратель Николай Горбов. Вот отрывок из безграмотно составленного им акта (орфография и синтаксис сохранены):

«… Прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального отопления мужчина в следующем виде, шея затянута была не мертвой петлей, а только правой стороны шеи, лицо обращено к трубе, и кистью правой руки захватился за трубу, труп висел под самым потолком, и ноги от пола были около 1,5 метра, около места, где обнаружен был повесившийся, лежала опрокинутая тумба, а канделябр, стоящий на ней, лежал на полу. При снятии трупа с веревки и при осмотре его было обнаружено на правой руке выше локтя с ладонной стороны порез (здесь в акте «грамотея» Горбова запятой нет, но без нее получается уж полная бессмыслица — Л. С.) на левой руке, на кисти царапины, под левым глазом синяк…»

Под актом расписались Рождественский, Медведев, Фроман и Эрлих.

Документ поражает не только языковой беспомощностью, но и непрофессионализмом: участковый «не заметил» следы крови на полу, столе, стенах, не исследовал трубу отопления, состояние одежды, вещдоки. Газеты тогда писали, что на столе было окровавленное лезвие, однако в акте об этом — ни слова. Не исследованы и не описаны травмы на теле погибшего. А ведь лицо Есенина было изуродовано: поперек лба, справа налево, шла глубокая впадина, левый глаз вытек, над ним — багровый синяк, под правой бровью — глубокая, похожая на проникающую рана. На предплечье правой руки — тоже большая рваная рана. При составлении акта на месте трагедии не оказалось обязательного в данном случае судмедэксперта… В общем, из акта, составленного Горбовым, никак не следует, что речь идет о самоубийстве. Понятые увидели труп уже на полу, однако подписали документ, в котором речь шла о повешении.

По официальной версии, впадина на лбу — результат длительного соприкосновения с горячей трубой, но накануне вечером, по свидетельству Эрлиха (помните?), Есенин сидел в зимнем пальто. К тому же известно, что отопление гостиницы в эти дни отключили. Да и вряд ли был в состоянии поэт, порезав вены на левой руке, взобраться на подставку под канделябр и повеситься на почти четырехметровой высоте. Рост Есенина — 168 сантиметров, высота подставки под канделябр — не более 120. Самостоятельно накинуть петлю на шею он не мог. Даже если бы использовал обе руки — левую, с порезанными венами, и правую, с вырванным клоком мяса, — ему, чтобы это сделать, пришлось бы очень высоко подпрыгнуть. К тому же кровь из ран поднятых вверх рук непременно бы попала ему на плечи и оставила следы на стене. Да и вообще: как мог человек с глубокой травмой на лбу и вытекшим глазам проделать столь сложные манипуляции?.. Еще одна странность: у повесившихся, известно, мышцы слабеют, однако Горбов упоминает согнутую в трупном окоченении правую руку. Значит, Есенина поместили в петлю уже после убийства?!

Одним из первых на месте трагедии оказался художник Сварог, который, зарисовав лежащего на полу Есенина, зафиксировал и следы насилия, и многочисленные травмы, и разорванную одежду. Но свидетельство художника почему-то до сих пор игнорируют. А к приходу фотографа Наппельбаума комнату и одежду погибшего привели в порядок… Официальная версия не может убедительно объяснить причины появления впадины на лбу, вытекшего левого глаза, перебитого носа, порванных углов рта. К тому же стало известно, что растиражированное изображение 5-го гостиничного номера является зеркальной копией с оригинала: там пуговицы на пальто Есенина расположены с «женской стороны», а труба отопления — справа. На подлинной фотографии она — слева. Но в таком случае впадина, возникшая, согласно официальной версии, от соприкосновения с трубой, не могла идти справа налево… И еще одна вроде бы улика — «доверенность», переданная Эрлиху (существует версия, что и он был агентом ГПУ) на получение тех самых 640 рублей: по мнению племянницы поэта Светланы Петровны Есениной, такую подпись мог сделать лишь под принуждением умирающий человек…

* * *

И АКТ вскрытия тела, подписанный судмедэкспертом Александром Гиляревским, от профессионализма тоже далёк весьма. В частности, судмедэксперт констатировал: смерть Есенина последовала от асфиксии (удушья) «через повешение». Но на месте происшествия по обязательному в подобном случае вызову Гиляревский не присутствовал и на такой вывод права не имел. Фотография свидетельствует: горизонтальная странгуляционная борозда — только на части шеи Есенина, а такой след обычно возникает, если убийца душит жертву сзади. При повешении полоса не может быть горизонтальной, и она всегда отчетливее в той стороне, которая противоположна узлу петли. К тому же современные судмедэксперты считают: поэт находился в повешенном состоянии более двенадцати часов. Значит, смерть наступила не утром 28-го, а 27-го. Есть этому и неопровержимое доказательство — хранящийся у Светланы Есениной официальный документ на право наследования, в котором указана дата смерти поэта — 27 декабря, что кардинально меняет дело. Кстати, жена управляющего гостиницей Назарова на допросе показала, что ее муж, чекист, 27-го уже лег спать, но неожиданно был вызван на службу. Домой вернулся за полночь и рассказал супруге о смерти Есенина. А по официальной версии, тогда поэт еще был жив...

Так может, хотя бы сейчас, спустя 95 лет, Генпрокуратура Российской Федерации в этой воистину национальной трагедии все-таки разберется? Или ждать еще лет сто?

комнату и одежду погибшего привели в порядок…

Из статьи о Есенине: «Согласно официальной версии, жизнь Есенина трагически оборвалась в 30 лет. Но она не оборвалась — её оборвали», — уверен петербуржский поэт Николай Браун, сын поэта Николая Леопольдовича Брауна, который вместе с другими писателями выносил тело Есенина из «Англетера» 28 декабря 1925 г.

«Отец отказался подписывать протокол, где говорилось, что Есенин совершил самоубийство. Не поверил в самоубийство и писатель Борис Лавренёв, который тоже был в «Англетере» и на следующий день опубликовал в «Красной газете» статью о смерти поэта под заголовком «Казнённый дегенератами».

Отец говорил, что у поэта были две глубокие раны: пробоина над переносицей, как от рукоятки пистолета, и ещё одна под бровью. На шее не было характерной для висельника борозды. «Когда Есенина надо было выносить, — рассказывал отец, — я взял его, уже окоченевшего, под плечи. Запрокинутая голова опадала. Были сломаны позвонки». На мой вопрос, не был ли Есенин застрелен, был краткий ответ: «Он был умучен». Отец был уверен, что мёртвого Есенина принесли в номер гостиницы с допроса.\»

Проведенное в 1990-е годы писателем Виктором Кузнецовым частное расследование показало, что подпись милиционера Николая Горбова — явная фальсификация. Как и заключениеГиляревского, на которое сторонники версии самоубийства ссылаются как на главное доказательство. Гиляревский был медиком дореволюционной школы и хорошо знал, как в таких случаях составляются документы. Но здешнего медэксперта не приглашали

Я также был знаком с писателем Павлом Лукницким, одним из организаторов похорон Есенина, и однажды спросил, что он помнит о смерти поэта. Лукницкий подтвердил: поэт «умер при допросе», после пыток, сказав: «А левого глаза не было». — «Как не было?» — «Вытек».